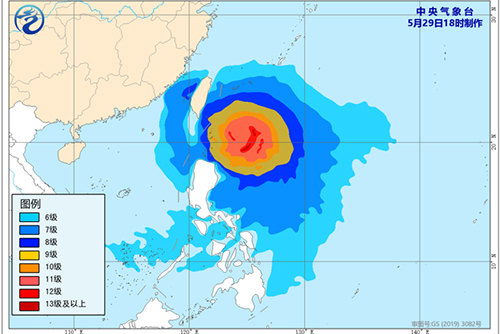

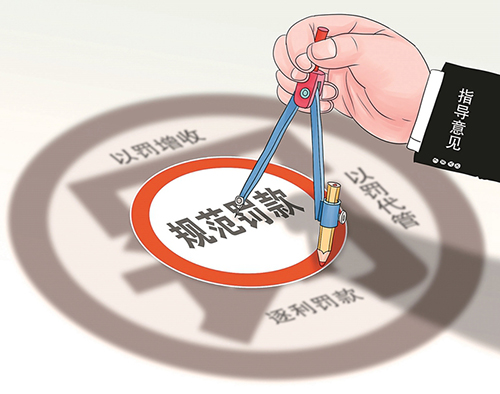

深圳对台风预警期违规闯入自然灾害危险区的两名游客各罚5000元,被称为“全国首张自然灾害综合法规罚单”。舆论的“全国推广”之声并不意外:一次近12小时的跨部门救援,不只是对个体生命的托底,更是对公共资源、救援人员安全的巨大消耗。预警不是建议,更不是“看个人心情”的提示,而是法定风险边界。让规则有成本、任性有代价,合情也合理。

但“罚单”不是目的,治理要回答三个问题:何以罚、罚到哪、如何罚。

一、这张罚单,罚得其所

- 明确信号:灾害预警期的“禁入”不是柔性提醒,是对公共安全底线的刚性守护。对明知风险而违反禁令的行为进行处罚,等于为公共风险外部性定价。

- 纠偏认知:救援不是可无限透支的“免费保险”。任何一次盲目涉险,都在透支他人的时间与生命安全。

- 厘清自由边界:户外自由的前提是规则内的自我负责。任性不是权利,耽误救援、传导风险则必须承担法律后果。

二、边界与程序,必须说清楚

“以罚代管”不可取,“一罚了之”更要避免。建议在推广时同步确立清晰边界与程序正义:

- 明确适用情形:同时满足“已发布预警/禁入信息—有清晰告示或电子告知—仍擅入—造成现实救援占用或明显风险扩散”的,方适用处罚;与突发灾情下普通公众被动受困严格区分。

- 证据闭环:预警发布记录、现场禁示标识、劝离记录、救援出动与风险评估等应可追溯、可公开,防止执法随意化。

- 过罚相当:处罚额度与行为危害、主观过错、是否屡犯挂钩;对组织带队违规、商业化“探险”牟利者从严从重。

- 救援追偿边界:坚持“依法救援”底线不动摇;仅对主观恶意、屡教不改、造成重大资源浪费或人员伤害的情形,依法依规启动部分费用追偿,避免普遍化、简单化。

三、“全国推广”,配套先行

要让制度既硬且稳,必须把软硬件一起补齐:

- 风险区清单与分级预警统一:明确不同灾种(台风、暴雨、山洪、地质灾害等)下的禁入清单与行为指引,做到全国口径一致、因地细化。

- 数字化告知:以电子围栏+运营商短信+地图/导航弹窗+文旅平台强提醒,构成“多触点必达”闭环;接近危险区自动弹出“禁入提示+法律后果”。

- 平台与景区责任:要求旅游/社交平台,预警期间对相关“打卡点”限流、下架或标红;景区闭园要及时发布、线下拉链,形成可见可感的风险边界。

- 社会救援规范:对户外俱乐部、领队实施备案与资质管理,建立负面清单和联合惩戒,减少“带队式”违规。

四、罚与教并重,刚性里要有温度

- 首违可从轻:对情节轻微、未触发实质救援的首违者,探索“免罚+强制学习”或社区服务等柔性处置。

- 公开以示教化:典型案例以图文/短视频形式普法,讲清代价与边界,用“看得见的后果”替代空泛说教。

- 专款专用:将罚款依法纳入财政并定向用于防灾减灾教育、应急装备与救援培训,年度向社会公示,提高社会认同。

- 关注弱势:对确有困难群体适用减免或替代性措施,避免处罚的次生伤害。

五、用结果说话

推广之后也要有评估:预警期违规进入人数的下降幅度、救援出动次数与时长变化、公众预警知晓度、平台提示触达率、景区合规率等,都应形成量化指标,定期发布,三年一评估,边实践边修法。

生命至上不是口号,必须落在制度的细密处。让“该罚的能罚、该救的必救、该管的管住、该教的教到”,把一次“首罚”的震慑效应,转化成全民对灾害预警的敬畏与自觉。只有当预警真正“叫得响、管得住、落得下”,所谓“全国推广”才不仅是情绪的共鸣,更是有效的公共治理。

|

| (责任编辑:水土不服) |

| 小伙伴们都在看: 相遇,机会! 枪走了火 话费 低头族 首富 |